Ein neues Teilkorpus für DisKo+

Ein neues Teilkorpus für DisKo+

Was haben ein Teddy namens Tilly, Julian und Henry der Fuchs gemeinsam (Abb. 1)?

Abbildung 1: Bilderbücher mit non-binären Genderdarstellungen, von links nach rechts: „Teddy TillyTeddy Tilly Teddy Tilly ist ein Bilderbuch, geeignet ab 3 Jahren, von Jessica Walton und Dougal Allan Macpherson aus dem Jahr 2016. Teddybär Thomas weiß: Eigentlich ist sie Teddybärin Tilly. Erst traut sie sich nicht, dies ihrem besten Freund zu erzählen, aber als sie es schließlich tut, werden die beiden dadurch noch engere Freunde. Das Bilderbuch führt Kinder altersgerecht und liebevoll an das Thema Transidentität heran. “ (Jessica Walton/Dougal Allan Macpherson, 2016), „Julian ist eine MeerjungfrauJulian ist eine Meerjungfrau Julian ist eine Meerjungfrau ist ein Kinder- und Bilderbuch von Jessica Love aus dem Jahr 2018. Als Julian in der U-Bahn drei als Meerjungfrauen verkleidete Frauen sieht, ist er von den farbenfrohen Kostümen fasziniert. Zuhause verkleidet er sich selbst als Meerjungfrau und hat das Glück, dass seine Oma ihn auch in der Rolle als Meerjungfrau akzeptiert. Das Buch setzt sich kindgerecht mit dem Thema Individualität und Diversität auseinander.“ (Jessica Love, 2018) und „Ein Fuchs namens HenryEin Fuchs namens Henry Ein Fuchs namens Henry ist ein Bilderbuch, empfohlen ab 3 Jahren, von Margaret Sturton aus dem Jahr 2021. Henry wächst in einer Hasenfamilie auf, doch eigentlich ist ihm klar: Er ist eigentlich ein Fuchs. Deswegen bastelt er sich Fuchsohren und einen Fuchsschwanz, woraufhin seine Mama sehr irritiert reagiert, und ihn anweist, er solle sich wie ein “richtiger Hase” verhalten. Henry muss seine neue Identität gegenüber der Mutter deutlich machen, bis auch ihr klar ist,, dass sie ihr Kind – egal ob Fuchs oder Hase – liebt. Allegorisch und liebevoll werden Kinder hier an das Thema Transidentität herangeführt.“ (Margaret Sturton, 2021)

Was auf den ersten Blick nicht ersichtlich ist, greifen viele aktuelle Kinderbücher durch Illustrationen und im Rahmen von kindgerechten Erzählungen behutsam auf: Bei den oben aufgezählten Beispielen handelt sich um Kinderbücher mit literarischen Figuren, die aus binären Genderdarstellungen ausbrechen, um abseits davon eine eigene, non-binäre Identität zu finden.

Bücher prägen die Kindheit

Die entscheidenden Genderprägungen des Menschen finden während seiner Entwicklung und Sozialisation in der Kinder- und Jugendphase statt. Bei der Ausbildung einer Geschlechtsidentität üben Vorbildfiguren einen großen Einfluss aus: „Kinder richten ihre Geschlechtsidentität und ihr Verhalten an den ihnen zur Verfügung stehenden Vorbildern aus, sie suchen aktiv nach Rollenmodellen und konstruieren dadurch ihr Wissen über die Geschlechter“ (Willms 2022, 3 f.). Als Vorbildfiguren, deren Verhalten reproduziert wird, kommen nicht nur echte Menschen in Frage. Neben Filmen, Spielen und sozialen Medien prägen auch Bücher unsere Kindheit. In der Wissenschaft ist man sich ziemlich einig, „dass Medien – und somit auch Bücher – eine erhebliche Wirkung auf die (Gender-)Konstrukte von jungen Menschen haben können“ (Willms 2022:4; Müller et al. 2016). Bücher und andere Medien dienen also nicht bloß der Unterhaltung, sondern fungieren als Sozialisationsinstrumene, indem sie Werte, Rollenbilder, Vorstellungswelten und Vorbilder transportieren. Aus m*w-Perspektive stellt sich im Hinblick auf den großen Einfluss, den Kinderbücher in ihrer Rolle als Erstlesebücher haben, die Frage, wie es um die Darstellung von Genderaspekten in Kinderbüchern bestellt ist.

Stereotype Genderrollen in Texten für Kinder

In einer soziologischen Studie über die Darstellung von Genderstereotypen in Texten, die in Schweizer Schulbüchern aus dem frühen, mittleren und späten 20. Jahrhundert (insgesamt 203 Texte, die drei Zeiträumen zugeordnet werden können: 1929, 1970 und 1990) für den Leseunterricht verwendet wurden, zeigt Marc Bühlmann, dass weibliche Figuren in allen Lesebüchern und Zeiträumen seltener Handlungsträgerinnen sind als männliche Figuren. Auch in den 1990er Jahren sind weibliche Figuren mit Handlungsmacht im Vergleich mit den männlichen Handlungsträgern unterrepräsentiert (Bühlmann 2009: 600). Die Studie zeigt außerdem geschlechterstereotype Tätigkeitsfelder auf. Haushaltstätigkeiten werden im untersuchten Textkorpus vorrangig von weiblichen Handlungsträgerinnen ausgeführt, wobei die Anzahl an männlichen Handlungsträgern, die sich am Haushalt beteiligen, erst in den Texten aus den 1990er Jahren ein wenig ansteigt. Einige Tätigkeitsbereiche, insbesondere das Zubereiten von Mahlzeiten, bleiben weiblich besetzte Domänen (Bühlmann 2009: 601). Unter beruflicher Perspektive legt die Studie nahe, dass männlichen Figuren facettenreiche Berufstätigkeiten zugeschrieben werden, während weibliche Figuren vorrangig als Bäuerin, Verkäuferin, Köchin, Service- oder Hausangestellte inszeniert werden (Bühlmann 2009:609). Im Hinblick auf Freizeitaktivitäten finden sich ebenfalls historisch stabile Geschlechtsstereotype: „Sport, toben und klettern sind praktisch ausschließlich Männer- bzw. Jungsaktivitäten“ (Bühlmann 2009:609), während weibliche Figuren vor allem musizieren. Das untersuchte Textkorpus zeigt also strikt binär angelegte Genderdarstellungen, bei der männliche Figuren zahlenmäßig dominant sind und mit Agency ausgestattet werden und relativ stereotype Rollenbilder transportiert werden.

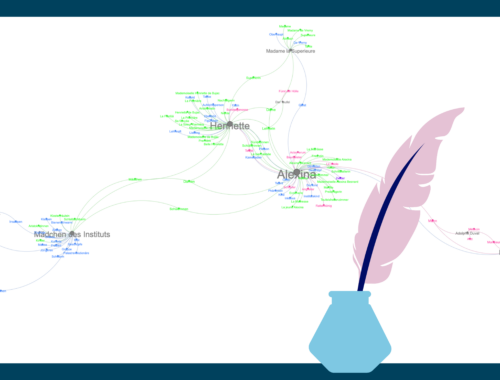

Wenn auch implizit, so zeigt die Studie auch, ,,dass non-binäre Genderrollen in dem untersuchten Korpus offenbar gar keine Rolle spielen. Die Studie bezieht nicht nur menschliche Figuren ein, sondern es werden auch „Fabel- und Zauberwesen, Tiere oder Märchenfiguren codiert, wenn sie als weiblich oder männlich gekennzeichnet wurden“ (Bühlmann 2009:599). Der Kausalsatz in der Fußnote (Abb. 2) legt nahe, dass die Bücher auch Figuren beinhalten, die sich nicht eindeutig als männlich oder weiblich einordnen lassen (die im Studiendesign aber nicht berücksichtigt wurden). Gleichzeitig ist der Befund unter literaturwissenschaftlicher Perspektive interessant. Die Auszählung der Figuren (Abb. 2) zeigt, dass ein binäres Genderverständnis in Erzählwelten jedweder Colour zutage tritt.

Abbildung 2: Tabelle und Fußnote aus Bühlmann 2009:599

Non-binäre Genderdarstellungen in Kinder- und Jugendbüchern: Was sagt die Forschung?

Non-binäre und queere Genderdarstellungen sind in Bilder-, Kinder- und Jugendbüchern bei Weitem keine absolute Neuheit, auch wenn sie früher subtiler und oft „zwischen den Zeilen“ auftraten. Schon die Figur George aus der berühmten Reihe „Die Fünf Freunde” (Enid Blyton, 1897–1968) äußerte explizit, lieber ein Junge sein zu wollen, und ärgerte sich, wenn sie als Mädchen bezeichnet wird.

Figuren wie George galten lange als Ausnahmeerscheinungen. Der von der Literaturwissenschaftlerin Weertje Willms (2022) herausgegebenen Sammelband zeigt, die unterschiedlichen Entwicklungsstufen von Genderaspekten in der deutschsprachigen Kinder- und Jugendliteratur des Mittelalters, der Aufklärung, der Romantik, der Biedermeierzeit, des späten 19. Jahrhunderts, der Weimarer Republik und NS-Zeit, der Exilliteratur, der Zeit zwischen 1945 bis 1990 und der Literatur der Gegenwart. Die literaturwissenschaftlichen Perspektiven arbeiten Gender in literarischen Texten als wandelbares Konstrukt heraus, das je nach historischem Kontext variieren kann. Ausgehend von den 1970er Jahren fokussierte die genderliterarische Kinder- und Jugendbuchforschung zunächst vor allem Mädchenfiguren und Weiblichkeitskonzepte in unterschiedlichen Epochen und Genres. Auch heute liegt der Schwerpunkt auf der Analyse weiblicher Figuren. Anders als in der allgemeinen Genderforschung werden Männlichkeitskonzepte in der Kinder- und Jugendbuchforschung weniger häufig betrachtet. Gleiches gilt für die literaturwissenschaftliche Auseinandersetzung mit Diversität und Queerness in Kinder- und Jugendbüchern (Willms 2022:11).

Für die Entwicklungen im 21. Jahrhundert weist Willms (2022) auf eine eher konservative Tendenz hin: Die Analyse von Genderaspekten in Kinder- und Jugendliteratur erfährt in der Forschung zwar viel Aufmerksamkeit und rückt immer mehr in den Vordergrund. Viele Kinderbücher thematisieren Identität, Selbstbestimmung und Vielfalt zunehmend offen und selbstverständlich. Gleichzeitig erleben stereotype binäre Gendervorstellungen aber eine Renaissance, sodass „eine Sozialisation von Jungen und Mädchen jenseits von binären Rollenklischees zunehmend erschwert wird“ (Willms 2022:5). Unter anderem die sog. „Rosa-Hellblau-Falle“ – also: die profitorientierte strikte Trennung und Vermarktung von Kinderspielzeug und -büchern für Jungen in Blau und Mädchen in Rosa (Schnerring/Verlan 2021), zeigt das Wiederaufleben und die Vermarktung binärer Geschlechterklischees in Kinder- und Jugendbüchern.

… und was hat m*w damit zu tun?

Geschichten greifen tief ins kindliche Erleben ein und können dafür sorgen, dass Kinder in fiktionalen Welten Diversität erfahren. Für Kinder, die sich selbst außerhalb des binärer Geschlechtersystems verorten, kann das “Sich-Selbst-erkennen” in einer fiktiven Figur entlastend und empowernd sein. Für Kinder, auf die das nicht zutrifft, kann die in Büchern beschriebene Vielfalt die Perspektive erweitern, Vorurteile abbauen und Empathie fördern. Geschichten können als sicherer Resonanzraum fungieren, in dem Empfindungen in Worte gefasst und Dialoge über Gender, Sexualität und Vielfalt angeregt werden können. Die fiktive Welt formt dabei die Vorstellung der realen Welt und zeigt Vielfalt und Inklusion als Leitbilder.

Aus literaturwissenschaftlicher Perspektive eignen sich Kinder- und Jugendbücher (genau wie unsere DisKo Classics) als Untersuchungsgegenstände für Genderanalysen und Fallstudien. Das DisKo-Teilkorpus KiBiBü (Kinder- und Bilderbücher) ist eine fein kuratierte und laufend erweiterte Sammlung mit Werken, die sich für Genderforschung mit dem Schwerpunkt auf Queerness und Diversität eignet. Darüber hinaus soll das Teilkorpus von Bilder- und Kinderbüchern einen Beitrag dazu leisten, diverse Genderdarstellungen auch in dieser Textsorte sichtbarer und zugänglicher zu machen.

Literatur

Schnerring, Almut und Sascha Verlan (2021): Die Rosa-Hellblau-Falle. Für eine Kindheit ohne Rollenklischees. Verlag Antje Kunstmann.

Böhm, Kerstin (2017): Archaisierung und Pinkifizierung. Mythen von Männlichkeit und Weiblichkeit in der Kinder- und Jugendliteratur. Bielefeld: transcript.

Bühlmann, Marc (2009): Geschlechterrollenstereotype in Lesebüchern: Eine quantitative Inhaltsanalyse von Schulbuchtexten aus drei Generationen von Schweizer Lesebüchern. In: Schweizerische Zeitschrift für Soziologie = Revue Suisse de Sociologie = Swiss Journal of Sociology, 35(3):593–619.

Jäckel, Michael (2011): Medienwirkungen: Ein Studienbuch zur Einführung. Wiesbaden: Springer.

Schilcher, Anita (2001): Geschlechtsrollen, Familie, Freundschaft und Liebe in der Kinderliteratur der 90er Jahre. Studien zum Verhältnis von Normativität und Normalität im Kinderbuch und zur Methodik der Werteerziehung. Frankfurt a. M. u. a.: Peter Lang.

Müller, Karla, Jan-Oliver Decker, Hans Krah und Anita Schilcher (2016) Genderkompetenz mit Kinder- und Jugendliteratur entwickeln. Grundlagen – Analysen – Modelle. Baltmannsweiler: Schneider Hohengehren.

Willms, Weertje (2022): Genderaspekte in der Kinder- und Jugendliteratur vom Mittelalter bis zur Gegenwart. Historische und theoretische Einführung. In: dies. (Hg.): Gender in der deutschsprachigen Kinder- und Jugendliteratur. Berlin/Boston: DeGruyter, S. 3–19.

Fundvogel

Das könnte dich auch interessieren

Automatische Erkennung von Figuren-Gender – das erste Modell

Januar 3, 2020

Sichtbarmachung non-binärer Genderdarstellungen in literarischen Texten (SiNG)

Mai 20, 2025