Sichtbarmachung non-binärer Genderdarstellungen in literarischen Texten (SiNG)

Nicht-binäre Genderdarstellungen sind gar nicht so ungewöhnlich, sondern kommen in zahlreichen literarischen Texten vor. Aber in welchen eigentlich genau? Und welche Figuren betrifft diese Darstellung? In diesem Blogbeitrag möchten wir von einem Teilprojekt berichten, das seit einiger Zeit zu DisKo gehört. Das Projekt “Sichtbarmachung non-binärer Genderdarstellungen in literarischen Texten” (SiNG) wird im Jahr 2025 durch die Mittel des Gleichstellungsfonds der Universität Hamburg unterstützt und wurde 2023 und 2024 durch den Frauenförderfonds der Universität Hamburg gefördert.

Worum geht es bei SiNG?

Wir haben SiNG ins Leben gerufen, um non-binäre Genderdarstellungen in literarischen Texten sichtbarer zu machen. Außerdem möchten wir Forschungsergebnisse rund um Genderaspekte in literarischen Texten für eine möglichst breite Öffentlichkeit, die wissenschaftliche Fachcommunity und Studierende der Literaturwissenschaft zugänglich machen. Wir möchten unterschiedliche Zielgruppen erreichen und eine wissenschaftlich fundierte Perspektive auf die Genderdebatte geben – aus Perspektive der Literaturwissenschaft, das versteht sich!

Ein wichtiger Teil unserer m*w-Kommunikationsstrategie sind Blogbeiträge, Vorträge und Publikationen, aber in diesem Beitrag soll es um einen weiteren Bereich unserer Öffentlichkeitsoffensive gehen und dabei spielen Metadaten eine wichtige Rolle. Zugegeben, das klingt jetzt erst einmal eher langweilig, aber Metadaten sind gerade im Hinblick auf die DisKo-Texte wichtig. Metadaten sind, wie der Name bereits verrät, Daten über Daten. Sie beschreiben Datensätze wie digitale Textsammlungen, indem bestimmte Angabe (i.d.R. mindestens Erscheinungsjahr, Titel und Autor:inennname) hinzugefügt werden. Allerdings steht in den typischen Metadaten, die z.B. von Bibliotheken erfasst werden, selten etwas über inhaltliche Aspekte von Texten. Ob ein Text non-binäre Genderdarstellungen enthält oder nicht und, wenn ja, welche Figur diese betrifft – darüber wirst du z.B. in einem Bibliothekskatalog höchstwahrscheinlich nichts finden.

Warum mehr Metadaten?

Anders als bekannte Leselisten wie die ZEIT Bibliothek der 100 Bücher, die neue Zeit-Bibliothek der Weltliteratur oder die must-read-Liste Der Kanon des Literaturkritikers, Autors und Feuilletonisten Marcel Reich-Ranickis beinhaltet das Diversitätskorpus vor allem nicht-kanonisierte Werke. Das bedeutet unter anderem, dass sie im Literaturbetrieb und vielen literaturvermittelnden Instanzen wie Schulen und Universitäten eine kleine oder untergeordnete Rolle spielen. Möchtest du dich beispielsweise für eine Hausarbeit oder ein Referat über die Autor:innen auf unserer Liste informieren, bleibt die Suche in gängigen Nachschlagewerken wie Kindlers Literatur Lexikon (KLL) in vielen Fällen ergebnislos. Der ansonsten bewährte und gängige Einstieg in das wissenschaftliche Arbeiten erweist sich also als schwieriger, weil (abgesehen vom Erscheinungsjahr und Autor:innenname) Informationen über Werk und Autor:in fehlen. Worum genau geht es in den Werken und auf welche Art und Weise wird Diversität sichtbar? Hier kommt SiNG ins Spiel!

Zusammen mit studentischen Hilfskräften und Studierenden erarbeiten wir kurze Inhaltsangaben, die mit den Werken des Diversitätskorpus verlinkt werden. In gewisser Weise reichern wir die Liste also mit inhaltsbezogenen Metadaten an. Dazu zählen neben den Standard-Metadaten, also dem Titel, dem Erscheinungsjahr und dem Autor:innennamen, für uns auch eine kurze Inhaltsangabe und der Diversitätsbezug. Durch die Bereitstellung dieser Metadaten möchten wir gute Voraussetzungen für die Erforschung oder interessengeleitetete Lektüre der Werke bieten.

Metadaten machen Texte auffindbar

Durch Metadaten werden Daten auffindbar. Das ist in unserem Projekt besonders wichtig, weil die meisten Texte weniger im öffentlichen und literaturwissenschaftlichen Diskurs stattfinden und eher unbekannt sind. Ein kurzes Beispiel soll deutlich machen, warum auch eher untypische Metadaten wie Informationen zum Inhalt wichtig sind. Damit jemand eine Hausarbeit über einen bestimmten Aspekt von Diversität in literarischen Texten aus der Zeit um 1900 schreiben kann, muss bekannt sein, welche Texte um 1900 publiziert wurde (Metadatenangabe: Erscheinungsjahr) und welche Texte genau dieser Aspekt von Diversität aufgreift (Metadatenangabe: Inhalt / Diversitätsbezug). Ihr seht: Metadaten machen Texte auffindbar und erleichtern den Einstieg in das wissenschaftliche Arbeiten am Text, vor allem wenn andere Informationsquellen rar sind.

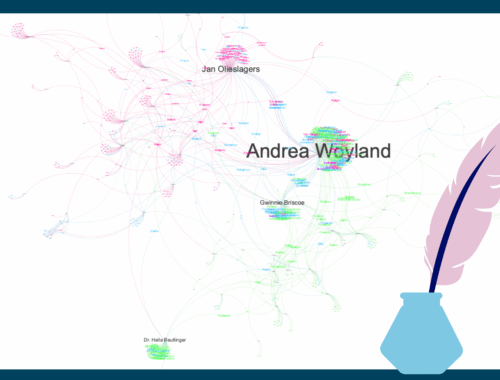

In 93 Texten mit ungewöhlichen Genderdarstellungen stöbern – Dank SiNG

In den bisherigen Förderphasen von SiNG haben wir bereits zu 93 Texten Inhaltsangaben und den Diversitätsbezug hinzugefügt. Das heißt, wenn du dir unsere Liste für DisKo (Texte mit non-binären Genderdarstellungen den letzten 100 Jahre) und DisKo Classics (Texte, die älter sind als 100 Jahre) anschaust, so erscheinen beim Hovern über den Titel kurze Inhaltsangaben. So kannst du dich informieren, ob es sich um eine Transitiongeschichte handelt, um ein Narrativ über ein queeres Coming out oder vielleicht um eine Cross-Dressing-Legende aus dem 18. Jahrhundert. Denn auch das zeigen unsere Daten Dank SiNG: Non-binäre Genderdarstellungen begleiten uns in der Literaturgeschichte buchstäblich nicht erst seit gestern, sondern sind seit mehr als hundert Jahren ein fester Bestandteil literarischer Texte.

Das könnte dich auch interessieren

Fundvogel

Juni 3, 2025

Teilkorpus ‘Wiener Moderne’: Texte aus der Zeit der ‘Wiener Moderne’, in denen Gender-Diversität eine Rolle spielt oder: ein Weg zum ‘Traumkorpus’

August 8, 2022