Allein – oder zu zweit(?) – gegen den Rest einer kleinen Welt: Oskar Panizzas “Ein skandalöser Fall”

Die Erzählung Ein skandalöser Fall von Oskar Panizza erlangte wohl vor allem dadurch Aufmerksamkeit, dass Michel Foucault sie lange nach ihrer Erstveröffentlichung im Jahr 1893 in sein Buch Über Hermaphroditismus aufnahm. Panizza verarbeitet in dieser Erzählung einen frühen, in der Medizingeschichte bekannt gewordenen Fall von Intersexualität, den Fall von Alexina B (*1836 ✝1868). Diese intersexuelle Persönlichkeit hatte bei ihrem Selbstmord Memoiren hinterlassen, die aufzeigten, dass sie als Mädchen in einer Klosterschule aufgewachsen ist und als Heranwachsende von einem Arzt erfahren hat, dass sie nicht klar einem der beiden vorherrschenden binären Geschlechter zugeordnet werden kann. Alexina B. unterzog sich vielen medizinischen Untersuchungen, die bis heute gut dokumentiert sind und lebte schließlich als Abel weiter. Doch auch als Abel wurde sie nicht glücklich und nahm sich schließlich das Leben. Panizzas Geschichte dreht sich allerdings nicht um das tragische Ende seiner “Heldin”, sondern um den Zeitpunkt, zu dem bekannt wurde, dass Alexina anders war als die anderen Mädchen des Klosters, in dem sie aufwuchs.

Die Geschichte

Die Handlung der Erzählung Ein skandalöser Fall spielt in einem Kloster-Internat und entspinnt sich an einem “Vorfall” im Schlafsaal. Die beiden besten Freundinnen Alexina und Henriette werden eng umschlungen in einem Bett gefunden. Da dies geschehen ist, fällt vielen anderen Schülerinnen auf, dass sie die beiden schon öfter beobachtet haben wollen, als diese sich im Wald allein glaubten. Die Oberschwester ist aufgebracht, der leitende Abt zieht sich erst einmal zu Literaturstudien in sein Büro zurück. Wie es in einer Erziehungsanstalt für junge Mädchen so ist, summen die Gerüchte über eine Liebesbeziehung zwischen Alexina und Henriette bald so laut wie ein Bienenstock. Nach und nach werden Dorfbewohner aufmerksam und es droht eine Hetzjagd. Schließlich siegt aber doch das Naturwissenschaftlich-Rationale. Ein Arzt wird hinzugezogen, der Alexina gründlich untersucht. Auf diese Weise wird festgestellt, dass das vermutete Mädchen intersexuell ist, oder – wie es im Text heißt – ein Zwitter sei und zwar ein männlicher, der nun natürlich von seiner Freundin und der vertrauten Umgebung getrennt werden muss. So endet die Erzählung mit dem verebbenden Skandal, wie sie auch insgesamt wenig an den Figuren und mehr an der Sensation interessiert war.

Die Figuren

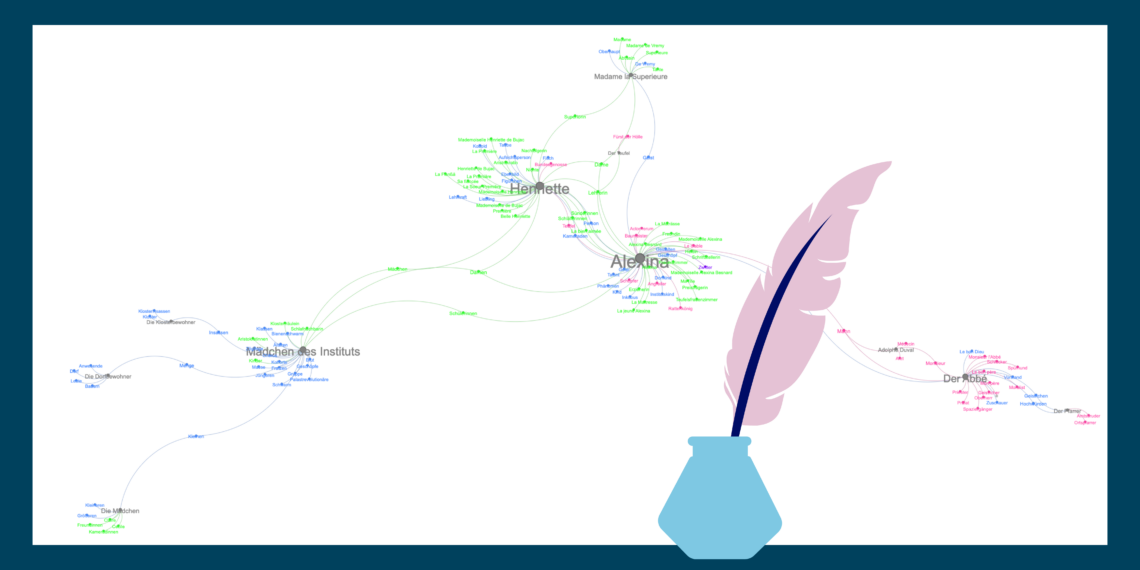

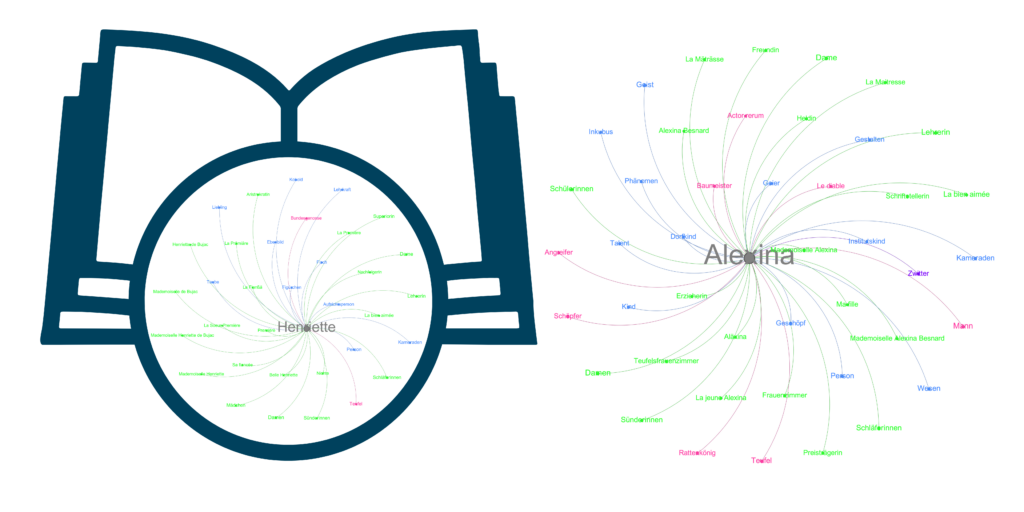

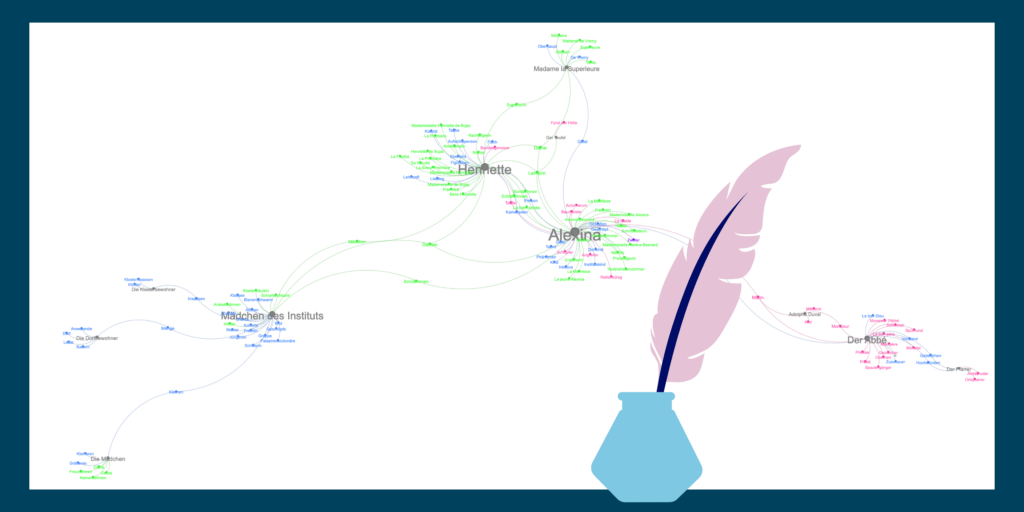

Die beiden Figuren mit den komplexesten Profilen in dieser Erzählung sind mit Abstand die tragische Heldin Alexina und ihre Freundin Henriette. Alle anderen Figuren erscheinen dagegen geradezu schematisch, da sie nur wenig Variantenreichtum im Profil zeigen bzw. immer wieder mit Synonymen derselben Bezeichnung referenziert werden (z.B. wird “Madame la Superieure” auch als “Superiorin”, “Äbtissin” oder “Oberhaupt” bezeichnen, was ihre Funktion als Vorsteherin der Klosterschülerinnen überbetont). Um das zu erkennen, haben wir zunächst alle Referenzen auf alle Figuren in diesem Text markiert und dann mit netzwerkanalytischen Mitteln Profile erstellt. Immer dann, wenn zwei Figuren mit demselben Nomen bezeichnet werden, entsteht eine Verbindung und Figuren, die viele Referenzen teilen, erscheinen besonders nah. Das Interessante daran ist, dass all diese Referenzen auf die Figuren auch Gender-Informationen enthalten. Wie sieht so ein Gender-Profil einer intersexuellen Figur aus? Und wie unterscheidet es sich von den Profilen der stark schematischen Figuren der Oberschwester und des Abtes? Und was ist eigentlich die Rolle von Alexinas Freundin Henriette? All diesen Fragen wollen wir in diesem Artikel nachgehen.

Alexinas Rollenprofil

Ähnlich wie die Zambinella in Balzacs Erzählung SarrasineSarrasine Sarrasine ist ein Roman von Honoré de Balzac aus dem Jahr 1830. Als der Pariser Bildhauer Sarrasine auf die Sängerin Zambinella trifft, verliebt er sich unsterblich in Zambinella Doch diese birgt ein Geheimnis, das Sarrasine wenig später herausfindet: Zambinella wurde als Mann geboren, stellt allerdings als Kastrat auf der Bühne Frauenrollen dar. Das Diversitätsmoment des Romans liegt im Spiel zwischen und mit Geschlechterrollen inmitten homoerotischer Liebschaften. , die wir im ersten Blogartikel dieser Serie beschrieben haben, enthält Alexinas Figurenprofil sowohl feminine als auch neutrale und maskuline Bezeichnungen. Mit dem Ausdruck “Zwitter” wird diese Figur aber auch explizit als uneindeutig bzw. divers in puncto Gender bezeichnet. Insgesamt setzt sich Alexinas Profil aus 44 Bezeichnungen zusammen. Davon sind 50% weiblich, 29,5% neutral, 18,2% männlich und 2,3% divers. Für keine der Gender-Kategorien kommt also eine absolute Mehrheit zusammen. Die Sozialisation Alexinas als Klosterschülerin weiblichen Genders zeigt sich vor allem in einer Reihe von Bezeichnungen, die sie mit anderen weiblichen Figuren verbindet. Sie wird als “Dame” bezeichnet wie die Oberschwester und ihr Berufswunsch ist derselbe wie der ihrer Erzieherin, nämlich “Lehrerin”. Sie ist “Schülerin” und “Mädchen” wie die anderen Kinder im Kloster. Mit ihrer Freundin Henriette verbindet Alexina die weiblichen Bezeichnungen “Schläferin”, “Sünderin” und “la bien aimée” – die so Gemochte. Allerdings gibt es mit “Teufel” auch eine männliche Referenz, die sowohl Alexina als auch Henriette im Verlauf der Erzählung zugeschrieben wird. Überhaupt lohnt es sich, einen genaueren Blick auf das Profil Henriettes zu werfen. Denn ebenso wie es bei der Erzählung Carmilla von LeFanu der Fall war, die wir im zweiten Artikel dieser Blogserie analysiert haben, ist die Figur der Freundin – Ich-Erzählerin Laura in LeFanus Carmilla und Henriette hier – nicht ganz die des passiven Opfers einer Verführung.

Henriettes Rollenprofil

Beim Lesen bleibt es unterschwellig, aber unsere Netzwerkdaten zeigen es ganz deutlich: Während die Oberschwester klar weiblich, die anderen Kloster-Bewohner kindlich-mädchenhaft und darum neutral-weiblich angelegt sind, während die Dorfbewohner gänzlich neutral und der Abt klar männlich gezeichnet werden, weißt Henriette neben weiblichen und neutralen auch zwei männliche Bezeichnungen in ihrem Figurenprofil auf. Sie wird nicht nur – wie bereits erwähnt – als Teufel bezeichnet, sondern auch als “Bundesgenosse” Alexinas. Insgesamt weist Henriettes Profil 34 Bezeichnungen auf, also weniger als das der Protagonisten-Figur. 64,7% der Referenzen darin sind weiblich, 29,4% neutral und 5,8% männlich. Auch wenn dieses Profil keine ⅔-Mehrheit der weiblichen Ausdrücke zeigt, so deuten die relativen Werte doch darauf hin, dass Henriette insgesamt als weiblicher Charakter gezeichnet wird. Dennoch gibt es da diese zwei Brüche, von denen einer kaum ins Gewicht fallen würde, zumal die Bezeichnung “Bundesgenosse” sie mit Alexina verbindet und keinen inhärenten Aspekt der Figuren-Identität beschreibt. Allerdings wird Henriette – ganz unabhängig von Alexina – als “der weiße Teufel” bezeichnet. Sie ist nämlich stets ganz in weiß und sehr teuer gekleidet. Sie ist die Nichte der Oberschwester und deren erklärter Liebling und kann sich so viel erlauben, dass der Abt sie als “unausstehlichen Kobold” empfindet. Mit einer passiven Verführten scheinen wir es also – ähnlich wie bei der Ich-Erzählerin Laura in leFanus Carmilla – nicht zu tun zu haben.

Das Netzwerk der Gender-Rollen

Die enge Verbindung der beiden Figuren im Mittelpunkt der Handlung zeigt sich auch im gesamten Netzwerk. Henriette und Alexina bilden hier ganz eindeutig den Kern um den herum die anderen (wenigen) Figuren oder Figurengruppen nur lose verbunden sind. Bei dem kleinen Figurenarsenal zeigen sich noch nicht einmal Areale des Netzwerkes, die mehr oder weniger stark mit der einen oder anderen Gender-Kategorie verbunden sind. Der Abbé wird als “Mann” und als “Wesen” bezeichnet, was ihn mit Alexina verbindet. Ansonsten sind Alexina und Henriette ähnlich stark bzw. lose mit den übrigen Figuren – der Oberschwester, den Mitschülerinnen, den Dorfbewohnern – verbunden. Henriette und Alexina stehen hier ziemlich eindeutig gegen den Rest ihrer kleinen Kloster-Welt (vgl. Abb. 2).

Literaturwissenschaftliche Einordnung

Oskar Panizza war selbst nicht nur Schriftsteller, sondern auch Psychiater und hatte als solcher Zugriff auf die medizinischen Fallakten über Herculine Barbin (vgl. Chrstos 2009, 24). Auch ist diese Erzählung nicht die einzige des Autors, die psychiatrisch-medizinische Themen literarisch verarbeitet (vgl. Lang et al. 2017, 101). Da sie aber in Michel Foucaults Werk Über Hermaphoditismus mit aufgenommen und dadurch auch auf Englisch übersetzt wurde, ist es wohl die Erzählung, die im englischsprachigen Raum das weitreichendste Echo erfahren hat (ebd.). Vielleicht ist es der medizinische Hintergrund des Autors, der dazu führt, dass der Einfluss der Psychiatrie auf den weiteren Lebensweg der intersexuellen Hauptfigur gering gehalten wird. Stärker bewertet wird dagegen das religiöse Umfeld (Lang et al. 2017, 102). Dennoch beherrscht die Erzählung insgesamt ein sachlicher, wenig emotionaler Ton (Chrstos 2009, 27, Lang et al. 2017, 102).

Auf Ebene der Figurencharakterisierung zeigt ein Close Reading der Erzählung, was unsere auf nominale Referenzen konzentrierte datengetriebene Perspektive nicht offenlegt. Alexina wird innerhalb der weiblich dominierten Welt des Klosters (der Abt zieht sich als Klosterleitung meist in sein Studierzimmer zurück), auf Ebene von Charaktereigenschaften und Aussehen als abweichend dargestellt. Die mathematisch-sachliche Begabung Alexinas fällt im Vergleich mit den anderen Klosterschülerinnen ebenso auf wie die Ablehnung von Handarbeiten (vgl. Chrstos 2009, 25). Auch im Hinblick auf Stimme, Gang und Aussehen unterscheidet sich diese Figur von anderen (ebd.). Die sehr textnahe Entwicklung einer Lesart mag zum Teil aber auch dazu führen, evtl. vorschnell klassische Muster anzunehmen, wie z.B. dass “das Bild von Alexina als teuflische Verführer(in) und Henriette als sündhafte Verführte” nachgezeichnet werde und Alexina die aktive Seite der Verführung innehabe, Henriette hingegen auf die passive beschränkt werde (Chrstos 2009, 26). Aus der Datenperspektive, die sämtliche Rollen einer Figur nebeneinander stellt, kann das hinterfragt werden. Ist Henriette, der “Kobold”, der “Liebling”, die “Nichte” der Oberschwester, der “weiße Teufel” mit Narrenfreiheit, wirklich mit hoher Wahrscheinlichkeit lediglich die passive Verführte? Das Gesamtprofil lässt diese Deutung eigentlich nicht zu. Bei der Figur des Abtes passen unsere Datenanalyse und die im Close Reading entwickelte Lesart hingegen hervorragend zusammen: Das Netzwerk verbildlicht die zurückgezogene Position des Klosterleiters, die z.B. von Chrstos (2009, 27) beschrieben wird.

Literatur

Chrstos, N.S. (2009) ‘Genital outlaws, in a positive way’ : Intersexualität und Transsexualität im kulturellen Text. Available at: https://doi.org/10.25365/thesis.5532.

Foucault, M. et al. (eds) (2012) Über Hermaphrodismus: der Fall Barbin. 4. Auflage. Frankfurt am Main: Suhrkamp (Edition Suhrkamp, 1733 = N.F., 733).Lang, B., Damousi, J. and Lewis, A. (2017) A history of the case study: Sexology, psychoanalysis, literature. Manchester: Manchester University Press. Available at: https://doi.org/10.7765/9781526106117.

Lang, B., Damousi, J. and Lewis, A. (2017) A history of the case study: Sexology, psychoanalysis, literature. Manchester: Manchester University Press. Available at: https://doi.org/10.7765/9781526106117.

Das könnte dich auch interessieren

Automatische Erkennung von Figuren-Gender – das erste Modell

Januar 3, 2020

Projekt DisKo: Aufbau eines Diversitäts-Korpus (DisKo) als Grundlage für die algorithmische Textanalyse

Juli 19, 2022